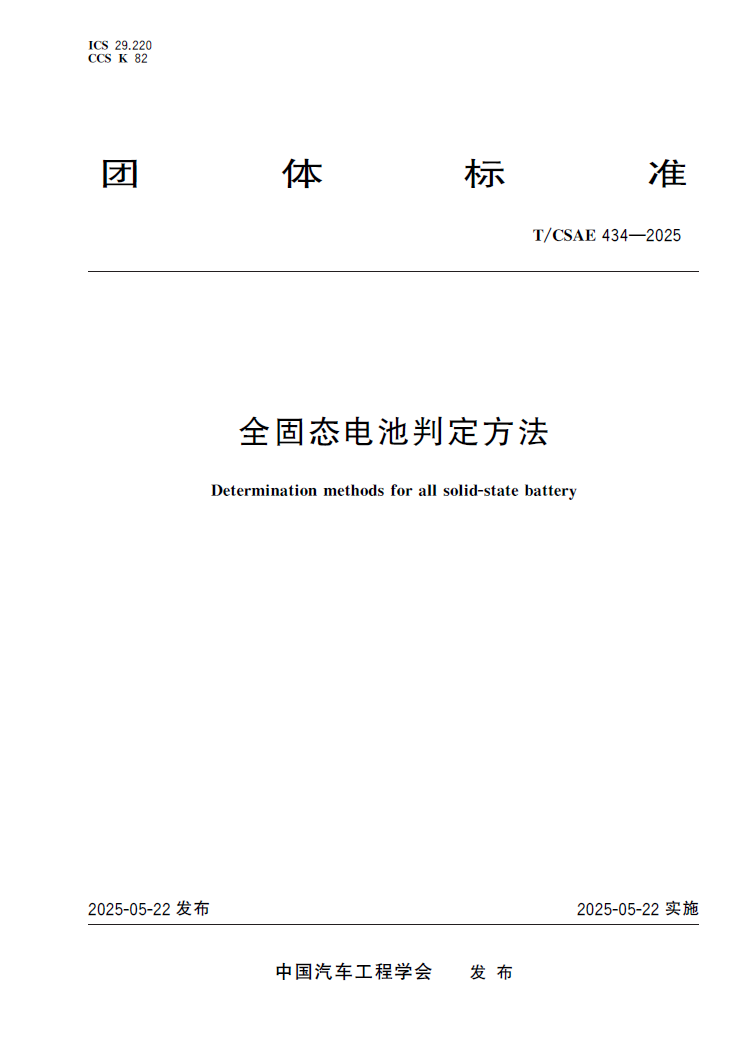

2025年5月22日,中国汽车工程学会正式发布《全固态电池判定方法》(T/CSAE 434-2025),该标准首次明确了“全固态电池”定义,要求离子传递完全通过固体电解质实现,与混合固液电解质电池形成严格技术分界。

背景与目标

动力电池作为新能源汽车的核心组件,其性能直接决定了电动汽车的续航能力、安全性和成本效益。传统锂电池虽然在能量密度、循环寿命等方面有所突破,但其液态电解质的存在使得电池在极端条件下仍存在燃烧导致的热失控等风险,在一定程度上限制了新能源汽车的广泛应用。

固态电池由于采用固态电解质代替了传统易燃有机体系,有望取得更宽的安全窗口,成为新一代动力电池。目前行业内已存在部分半固态电池产品并装车应用,但由于尚无关于固态电池术语定义的现行标准,行业内存在“固态电池”“半固态电池”“全固态电池”等概念混用情况,不同厂商和研究机构对其定义各有不同,导致在技术路线、材料选择以及应用场景等方面存在较大差异。这种情况不仅增加了市场的认知难度,也对技术标准的制定和产业化进程带来了一定挑战,因此,需要对固态电池的术语定义进行明确界定,统一技术标准,以便为行业发展提供清晰的指导方向,加速固态电池的技术进步和商业化应用进程。

目前行业仍缺乏对电池内液态物质含量的测试方法。该文件在实验研究基础上提供液态物质含量(失重率)测试方法,为术语定义和标准制定提供科学依据,从而为行业发展建立统一的衡量标准。这将有助于规范技术分类,指导企业研发方向,有效推动固态电池技术的健康发展。

该标准期望解决的问题是:明确固态电池相关术语定义,为固态电池中液态物质含量提供测试方法,包括测试条件、测试设备、测试步骤、计算方法等要求,填补目前行业内对固态电池术语定义的标准空白。

论据

该标准通过测算液态物质含量来判定全固态电池,为全固态电池及混合固液电池提供界定方法。目前混合固液电池中,添加的液态物质以有机溶剂体系为主,包括酯类、醚类等,沸点相对低,因此通过在真空条件下加热的方式,可以让有机溶剂达到沸点,随烘箱排出。在加热温度的选取上,需要综合考虑测试过程安全性及电池内液态物质能否蒸出。该标准中规定的试验条件经过前期验证后制定。同时,测试环境要求需考虑硫化物等体系的空气敏感性,保障样品前处理过程中不变质,因此在标准中规定了试验环境要求。

按照标准的规定,被测样品通过破口目视检测(无液体渗出)定性排除显性液态残留,再通过120℃真空干燥6小时后的失重率<1%的定量检测(失重率是指在特定条件下,样品失去的质量与初始质量的比值),则判定为全固态电池。该标准的核心研究点在于提出基于失重率的液态物质含量试验方法。经多轮验证试验支撑,确定以真空条件下加热测试失重率的试验方法作为全固态电池的判定基础。

试验数据显示,该方法误差率低,重复性验证结果稳定,可覆盖硫化物、氧化物、聚合物、卤化物等主流技术路线。在起草过程中,经多轮讨论与试验验证,重点研究测试温度、加热时间等关键参数选取,确保方法安全性与普适性。

奠定测评基准

该标准为技术研发、产品认证和市场应用提供统一标尺。一方面企业可依据标准明确技术路线,优化材料开发和工艺设计;另一方面检测机构能够通过标准化测试方法,快速判定产品类别,降低市场推广成本。在市场层面,可有效杜绝“伪全固态”产品混淆视听,维护消费者权益与行业秩序。目前,日本、欧美等国家和地区尚未出台同类标准,中国率先建立技术规范,将为全球产业链提供“中国方案”。

信息来源:中国汽车工程学会、《全固态电池判定方法》

注:图片非商业用途,存在侵权告知删除!